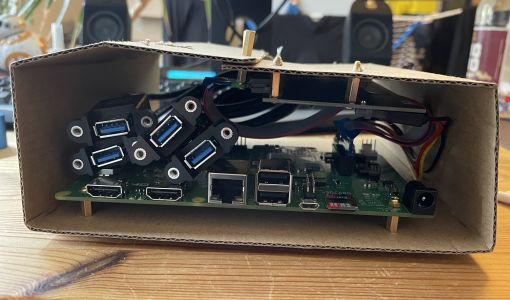

Mit dem Cardbox Prototyp teste ich, welche Abmessungen das Gehäuse ungefähr haben muss und wie die einzelnen Komponenten am besten im Gehäuse unterzubringen sind. Hierzu eignet sich Karton natürlich besonders gut, da er sich einfach bearbeiten lässt und quasi kostenlos zu bekommen ist. Doch bereits während dieser ersten Phase zeigt sich, dass ich von meiner ursprünglichen Idee abweichen muss, da das Design wie erdacht leider nicht praktikabel umsetzbar ist.

Die erste Enttäuschung

Ursprünglich hatte ich geplant meine PegasusAstro Powerbox Advanced mit in den Computer zu integrieren. Dadurch wollte ich Platz und Aufbauzeit sparen. Durch die unterschiedliche Tiefe der Powerbox und des Raspberry Pi IO Boards war dies aber nicht möglich. Zumindest nicht ohne dass mir die USB3-Anschlüsse der Powerbox weggefallen wären.

Aber nicht nur die Anschlüsse haben dafür gesorgt, dass ich diese Idee verworfen habe, sondern auch die Tatsache, dass der Rechner mit der Größe dann einfach nicht mehr kompakt und schlichtweg zu groß geworden wäre. Das IO Board ist durch seine ganzen Anschlüsse jetzt schon deutlich größer als ein normaler Raspberry Pi, die Powerbox daneben zu packen wäre einfach kontraproduktiv gewesen.

Als Bonus für die nicht integrierte Powerbox habe ich nun noch die zusätzliche Flexibilität. So kann die Powerbox nun viel einfacher an einem anderen Setup verwendet werden, z.B. zusammen mit einem normalen Raspberry Pi. Dazu muss ich den Rechner dann nicht auseinandern nehmen, sondern nur die Schrauben lösen mit denen die Powerbox später auf das Gehäuse geschraubt wird.

Alles muss rein

Auch ohne die Powerbox ist es eine ziemliche Herausforderung alles möglichst kompakt im Gehäuse unterzubringen. Das liegt weniger an der USB3-Controller-Karte als an den USB3-Kabeln. Damit die Controller-Karte nicht senkrecht zum Board platziert werden muss, habe ich ein sogenanntes Riser-Kabel verwendet. Auf diese Weise ist es möglich die Karte parallel zum Bord am Gehäuse-Deckel zu befestigen. Dies spart Platz und vereinfacht die Befestigung.

Jetzt müssen nur noch die Kabel irgendwie da mit rein. Und hier beginnt das große Quetschen. Da man für den Raspberry Pi nicht jeden USB3-Controller nutzen kann, sondern man möglichst auf eine Karte mit VIA VL805 Chip zurückgreifen sollte, ist die Auswahl der Karten natürlich begrenzt. Ich hatte mich hier für eine Karte von Delock entschieden, da diese zum einen sehr kompakt ist und nur mit internen 19Pin Pfostensteckern ausgestattet ist. Dazu habe ich mir ein paar einfach USB3-Kabel für Slotblenden gekauft und diese an die Karte angeschlossen. Leider habe ich hier die Länge und Isolierung der Kabel stark unterschätzt. Mit ihrer Länge von 0,5m hat man doch einiges an Länge, das man verstauen muss, besonders da es vier Kabel sind. Dazu kommt die recht starre Isolierung und die dicken Pfostenstecker, die sich nicht biegen oder knicken lassen. Aber mit dem nötigen Nachdruck und Kabelbindern lassen sich auch diese Kabel in Form bringen.

Alles ist drin

Das Gehäuse muss zwar deutlich größer werden als gedacht, da dies aber hauptsächlich den Kabeln geschuldet ist, gibt es hier zum Glück sehr viel Spielraum für Optimierungen. Im großen Ganzen bin ich sehr zufrieden mit dem Prototypen. Ich habe es geschafft, die Controller-Karte ins Gehäuse zu integrieren, die USB-Anschlüsse auf die Vorderseite zu legen und die benötigten Abmaße für das Gehäuse zu ermitteln. Damit kann ich nun an das Konstruieren des Gehäuses gehen.